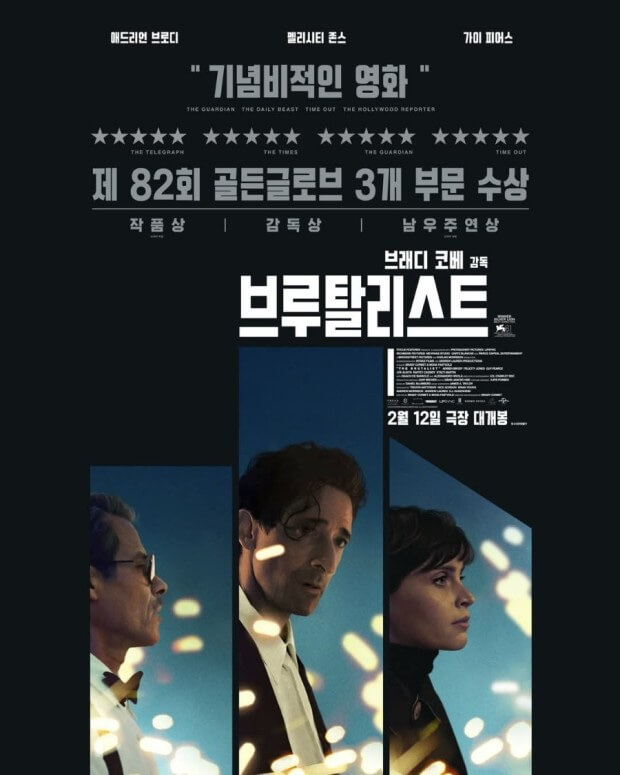

The Brutalist

브루탈리스트

요즘 그 어느 때보다 극장가에 좋은 영화들이 많이 상영 중인데요, 그중에서도 가장 화제작인 브루탈리스트(The Brutalist)를 관람하지 않을 수가 없었습니다. 무려 러닝타임이 215분 (3시간 35분)이나 되는, 심지어는 영화 중간 15분 인터미션까지 있는 긴 시간 동안 과연 인내심을 가지고 볼 수 있을까 싶었지만 그 시간이 어찌나 짧게 느껴지던지 아주 모든 시간을 꽉 채운 영화라고도 할 수 있겠네요.

이 영화를 단순히 아카데미 10개 부분 후보에 오르고, 골든글로브와 베니스 국제영화제의 감독상을 받았다는 작품성 있는 영화로만 치부하기에는 예술사적으로, 역사적으로도 이야기할 부분이 많은 작품입니다.

브루탈리즘이라는 건축적 요소와 미국의 이민자로서, 유대인이 느끼는 감정을 논하기 이전에 실은 인간의 아주 본성과 욕망을 이야기하는 영화라고도 할 수 있기에 영화에 대한 소감뿐만 아니라 그 안의 해석이나 뜻을 되짚어보려고 합니다.

참고로 해당 내용은 스포일러가 있으니 원치 않으신 분들은 영화를 보신 후 해당 포스팅을 읽어보시길 권해드립니다.

1. 영화에 대하여

영화 브루탈리스트는 브래디 코베(Brady Corbet) 감독이 연출한 작품으로 브루탈리즘 건축 양식을 배경으로 예술과 자본주의, 이민자의 현실을 그린 영화입니다.

배우이자 감독이기도 한 브래디 코베는 무려 1988년생으로 비교적 젊은 감독이기도 한데요, 생각보다 브루탈리스트는 거의 독립영화에 가까운 저예산으로 만들어진 영화이기도 합니다.

작품 제작 과정 아내와 시나리오를 무려 7년 동안 기획하고 썼는데 그에 비해 촬영은 1달 정도로 생각보다 매우 단시간에 해냈다고 합니다. 추측건대 아무래도 오랜 시간 시나리오를 준비한 만큼 스토리텔링뿐만 아니라 사전 작업을 매우 촘촘히 했고 배우의 경험을 살려 실전에 맞게 적용하고 배우들 역시 잘 다져온 단단한 연기력으로 각자의 인물에 맞게 조화롭게 해낸 덕에 시간 내에 집중적으로 찍을 수 있지 않았나 싶습니다.

그리고 또 하나, 최근 들어 많은 이슈가 되고 있는 AI의 사용도 한몫하기도 해서 논란이 되고 있는데 이에 대한 자세한 내용은 뒤에 다시 한번 이야기해 봅니다.

2. 브루탈리즘(Brutalism) 이란?

이 영화를 보기 전에 우선 제목에서도 언급되는 브루탈리즘에 대한 건축 양식을 이해할 필요가 있습니다.

브루탈리즘이란, 1950~1970년대 유행한 건축 양식으로, 건물 외관에 마감재를 덧씌우는 것이 아닌 요즘 식으로 쉽게 말하면 노출 콘크리트 스타일의 건축양식을 말합니다. 건축에서는 너무나 유명한 프랑스인이자 스위스 건축가 르 코르뷔지에(Le Corbusier)가 처음 만든 건축 형식으로 대표적인 건축물로는 현대 아파트의 시초가 된 마르세유 유니테 다비타시옹(Unité d’Habitation, 1952), 런던 바비칸 센터 (Barbican Centre), 미국 보스턴 시청 (Boston City Hall) 등이 있습니다.

마르세유 유니테 다비타시옹 @FLC/ADGAP

이는 다양한 예술 전반적인 분야에도 영향을 미쳤는데 단순하지만 솔직하게 그대로 날것을 드러내는 형태로 독창적인 미학을 선보이면서 많은 아티스트에게도 지금까지 영감을 주기도 했습니다. 국내에도 인기가 많은 안도 다다오 역시 이러한 브루탈리즘에 영향을 많이 받은 대표적인 건축가이기도 합니다.

브루탈리즘이 유독 주목을 받는 것은 당시 처음 등장했을 때만에도 흉물스럽게 느껴졌지만 단순한 건축 스타일을 넘어 기능성을 강조함과 동시에 정직하게 무엇인가를 표현한다는 철학적 개념을 동반하기 때문이기도 합니다.

이는 아마 이번 브루탈리스트 영화에서도 인간의 내면과 본성을 그대로 드러나는 하나의 미장센으로서의 역할을 하기도 합니다.

3. 줄거리

영화는 전반적인 큰 맥락으로 보면 주인공인 라즐로 토스(애드리언 브로디)가 나치의 눈을 피해 자신의 고국인 헝가리에서 미국으로 어쩔 수 없이 떠나면서 미국 내에서 유대인 이민자로서, 그리고 건축가/예술가로서의 삶에 대해 조명합니다.

이미 독일 바우하우스를 졸업하고 고국에서 수많은 유수의 건축물을 설계한 그이지만 낯선 미국의 땅에서는 그저 모든 것을 다시 시작해야 하는, 심지어는 유대인으로서 차별을 받는 이민자로 살아갑니다.

사촌 아틸라 덕분에 미국에 어렵사리 이주했고 우선은 그의 도움으로 사촌의 가구점에서 일을 하기 시작합니다. 그 과정에서 해리슨의 아들로부터 서재를 리모델링 해달라는 제안을 받아 훌륭한 서재를 만들지만 자금 회수를 못 받고 거기에 더해 미국인인 사촌의 아내는 그가 유대교라는 이유만으로 오해를 사게 만들어 결국 쫓겨나 험한 미국인 일용 노동자로 살아갑니다.

그 와중에 그의 천재성을 알아본 부유한 사업가 해리슨(가이 피어스)는 그의 천재성을 알아보고 엄청난 프로젝트를 제안하며 그에게 건축물 설계를 맡기면서 헝가리에 남아있던 아내 에르제벳(펠리시티 존스)와 조카의 이민을 도와줄 수 있는 변호사를 소개해 주기도 하면서 도움을 줍니다.

라즐로는 빛과 공간을 담을 수 있는 과감한 설계도를 선보이면서 해리슨의 제안을 추진하지만 많은 사람들의 공감을 얻어내지 못하고 예산의 압박까지 받으며 갖은 감시과 압박, 주변의 비난에 시달립니다. 하지만 그는 그의 급여에서 삭감할 만큼 건축물의 완성에 집착했으나 결국 자재를 운반하던 열차의 사고로 인해 건축을 잠시 중단하게 됩니다.

그렇게 다시 다른 일을 하면서 생계를 이어가던 중 해리슨은 훗날 다시 해당 건축물을 완성할 것을 다시 제안합니다. 그리고 자신이 소개했던 이탈리아의 채석장을 같이 가게 되는데 그곳에서 험한 일을 당하게 됩니다.

결국 하나의 건축물을 완성해가는 과정에서 그는 자본가인 해리슨, 벤 뷰렌의 가족들은 라즐로와 라즐로의 가족들을 금전적 정신적인 노예로 만들지만 건축가 그리고 예술가로서의 열정과 평생의 꿈을 이루기 위해 육체적, 정신적으로 고통을 받으며 살아가는 과정을 그린 작품입니다.

4. 과연 예술가의 삶에서 자본주의란? 그리고 자본가에게 예술이란?

예술가의 삶은 언제나 고독하며 가난하다는 것은 흔히들 우리들이 인식하는 예술가의 삶입니다. 더불어 그 속에서 고통을 수반하는 삶이기도 하지요.

비록 극 중의 라즐로가 나치를 피해 미국에 오지 않았다 한들, 어떤 거대한 예술 작품을 만들기 위해서는 반드시 자본이 필요할 때도 있습니다. 그 부분에서 가장 큰 부분을 차지하는 영역이 건축이지 않을까 싶기도 합니다.

건축은 누군가의 의뢰를 받아야 가능한 예술의 장르이기도 하지만 무엇인가 하나를 만들기 위해서는 많은 자본이 투입되기도 합니다. 그래서 누군가는 건축을 예술로 과연 논할 수 있는가라고도 하지만 위대한 건축은 르 코르 뷔지에처럼 하나의 시대의 철학을 반영하여 설계되기도 합니다. 그리고 그 거대함은 많은 사람들에게 영향을, 때로는 많은 영감을 주기도 합니다. 비단 그것은 외적인 요소뿐만이 아니라 자본의 투입 과정, 설계도, 사람 간의 커뮤니케이션 모든 부분에서 이루어진 또 하나의 종합예술이기도 합니다.

.jpeg)

그럼 과연 자본가에게는 예술이라는 것은 무엇일까요?

앞서 해리슨은 예술을 사랑하지만 스스로 창조하지 못합니다. 창조할 수 있는 것은 그의 자본을 위해 새로운 누군가의 창의력을 수집하는 것뿐이지요. 대표적으로 영화를 서재를 이야기할 때 희귀한 책을 수집했다고 하는 장면부터가 그렇고, 건축가인 라즐로에게 자신이 절대 할 수 없는 능력에 매료되고 소유하고 싶었기에 결국 더 이상 돈으로 통제가 되지 않는 순간 라즐로를 소유하기 위한 악덕한 짓을 저지르는 것도 이와 같은 것일지도 모르겠습니다.

.jpeg)

현재까지 자본주의가 유지될 수 있는 이유는 인간의 본성과 욕망을 돈이라는 이름으로 통제하고 제재할 수 있기 때문이기도 합니다. 누구에게나 욕망은 있지만 가진 자와 가지지 못한 자를 나눠야 어느 정도 질서가 갖춰질 수 있다는 생각이 들기도 했습니다. 모두가 가질 수 있다면, 공급보다 수요가 많다면 이는 결국 가진 자와 가지지 못한 자를 나눠야 하는데 그 정당성을 사람들에게 가장 본능적이며 직관적으로 합리화할 수 있는 것이 돈이라는 생각이 드는 영화이기도 했습니다.

하지만 해리슨이 아무리 돈이 많아도 가지지 못한 것은 라즐로의 크리에이티브 한 능력이었습니다. 예술의 주최자는 되지 못했기 때문이지요. 하지만 라즐로가 태생적으로 그 능력이 있는 것인지, 많은 것들을 공부하고 쌓아온 덕인지는 모르지만 그는 자국에서 오랫동안 쌓아온 기술과 경력, 곧 시간과 노력과 결과물이 있었고 결국 아무리 돈이 많아도 가지지 못한 것은 라즐로가 가진 그 생각과 예술을 구현할 수 있는 능력이었습니다.

라즐로는 허구의 인물이지만 우리에게 가장 중요한 것을 알려줍니다.

열정을 가지고 지속해야 하는 것. 그것은 그 어떤 어려움도 이겨낼 수 있다는 것입니다.

물론 그 과정에서 고통은 부득이하게 수반될 수밖에 없지만은 말이지요.

조금 아쉬움이 있다면 라즐로와 그의 아내가 약이 아닌 다른 것에 의존했으면 더 좋지 않았을까 싶습니다만, 배경이 홀로코스트에서 탈출한 인물이라는 가정을 생각하면 어떤 누구도 전쟁의 상흔은 인간의 의지와는 다르게 씻을 수 없는 상처를 남긴다는 교훈을 주기도 합니다.

라즐로와는 다르게 똑똑하며 자기통제가 강했던 아내 에르베젯 조차도 밤마다 전쟁의 기억과 영양실조로 인해 잃어버린 걷지 못한다는 상처에서 헤어 나오지 못한 것은 현실의 극한 상처는 강인한 정신력으로도 극복하기 어렵다는 인간의 한계를 보여주기도 합니다.

5. 창작 과정에서의 AI 사용 논란

최근 이 영화에서 가장 논란이 되고 있는 부분은 창작 과정에서 AI를 사용했다는 점입니다.

이로 인해 감독인 브래디 코베는 단순히 헝가리어의 미세한 발음 교정 정도로 사용했다고 하는데요

덕분에 제작비를 아끼고 효율성을 높일 수 있었다고 하지만 문제는 AI 사용이 대부분 은밀한 부분에서 사용되기 시작되면 이를 쉽게 허용하는 순간 어디서부터가 창조의 영역이고 아닌지 구분하기 어렵다는 점입니다.

이번 아카데미 시상식을 주목할 수밖에 없는 이유도 과연 이러한 논쟁을 가지고 있는 브루탈리스트의 영화에 대해 과연 툴로서의 AI 사용의 정도를 어디까지 허용할 수 있을지에 대한 공식적인 공표가 될 수 있는 부분이기도 합니다.

기술이 발전하면 발전할수록 유일하게 기술이 침범할 수 없는 영역은 창의성과 예술이라는 논란을 최근의 많은 AI 프로그램들은 뒤집기 시작했습니다. 어쩌면 기술이 발전할수록 인간의 창의성을 학습하기 시작하는 순간, 스탠리 큐브릭의 <2001 : 스페이스 오디세이> 영화처럼 AI의 상상력이 인간의 창의성을 넘어서는 시대가 올지도 모른다는 생각이 듭니다.

하지만 결국 AI는 학습에 의해 발전될 수밖에 없다는 현재의 한계성을 생각하면 반드시 그런 날이 올지는 의문이지만 창조의 결과물에 있어서 AI의 사용을 어느 정도까지 허용할 수 있는지에 대한 문제는 지금부터라도 분명하게 논의되어 공표할 필요성은 있지 않을까 생각됩니다. 그래야 인간의 창조적 능력이 존중받을 수 있는 사회가 유지될 수 있지 않을까요?